ユークリッド空間上では, ユークリッド内積を考えることにより,「ベクトルの長さ」や「二つのベクトルの間の角度」といった概念を意味付けることができた。そのことを、復習を兼ねて反省してみよう。

先ず、ベクトル

が勝手にひとつ与えられたとして、ベクトル

の座標を用いてどのように表わされた、かということを考えてみると、

という式で与えられることが分かる。

全く同様にして、勝手な自然数

に対して、

という式で与えられることが分かる。

次に、

に対して、ベクトル

とベクトル

の間の角度について考えてみる。

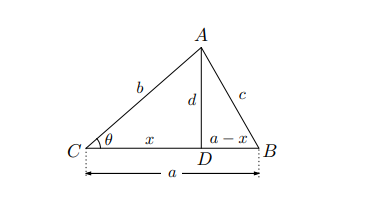

いま、平面上の三角形

ABC に対して、点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を点 D とする。

すると、

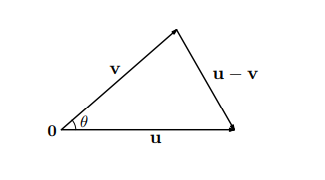

そこで、いま、

に対して、ベクトル

とベクトル

の間の角度を

として、

と

を二辺とする三角形に対して、いわゆる「三角形の余弦定理」(2)を適用することを考えてみると、

いま、二つのベクトル

が座標を用いて、

と表わせることが分かる。

以上の考察より、

上の標準的なユークリッド内積

は、座標を用いて、

というように表わせることが分かる。

すると、

上の標準的なユークリッド内積

は、次のような基本的な性質、

(イ) 双線型性: 勝手なベクトル と勝手な実数 に対して

(ロ) 対称性 : 勝手なベクトル に対して

(ハ) 正値性 : 勝手なベクトル に対して

という三つの性質を持つことが分かる。

例えば、(イ) の線型性は (4)式より

特に、(ハ)より、

上の標準的なユークリッド内積に関するベクトル

の長さは、

というように表わせることも分かる。

そこで、これらの

上の標準的なユークリッド「内積の概念」を、

上の線型空間

V 上の内積

に拡張して、(イ)(ロ)(ハ) を

に置き換えて、これらの条件を満たすときに、線型空間

V 上の内積と呼ぶ。

すると、内積を持つ線型空間 (

の長さは、

という式によって定めることができることが分かる。また、

として

これが、勝手な実数 に対して成り立つためには、右辺に現われる二次式の判別式 でなければならないから、

となることが分かる。この(5)式を Schwarz の不等式 と呼ぶ。

そこで、Schwarz の不等式を用いると、

となるような

実数 が存在することが分かるから, このような実数 として, 二つの元 のなす角度が定義できることが分かる。

すると、線型空間 V の元の「長さ」や二つの元のなす「角度」も, ユークリッド空間上のベクトルの「長さ」や二つのベクトルのなす「角度」としてイメージすることができる。

すなわち、、線型空間 V に正規直交基底を用いて線型空間 V を「番地割り」して考えることにすると、

というように同一視ができることになる。

さて、いま、二つのベクトル

が座標を用いて、

と表わされているとする。また、3 行 3 列の勝手な行列 A が

ひとつ与えられているとする。

このとき、内積

を考えてみよう。

(6)、(7)式より、勝手な実数

に対して成り立つ(イ)の双線型性、

行列では成り立たない(

)、ということが分かる。

このことをよくよく考えると、、内積

は、行列の積を用いて

というように表わすことができることに注意する。

そこで、

の間の内積

となることが分かる。

そこで、

とすれば、(10)式が成り立つことは分かるが、(10)式を満たす行列 だけだろうか。

いま、(10)式を満たす行列 が見つかったと仮定してみよう。すると、内積はスカラーであり、線型性をもつから、(10)式から(9)式を引き算してみると

でなければならないことが分かる。

以上から、与えられた行列

に対して、(10)式を満たすような行列

は、

しか存在しない、ということが分かる。すなわち、行列 A に対して, その転置行列

は、(10)式を満たすような行列として一意的に特徴付けられる。