行列に対する基本的な概念として「行列式」というものがあるが、そもそも「行列式」とはなんだろうか?

行列式になぜ「置換」や「置換の符号」というのが出てくるのか?

「行列の故郷」に帰って考えてみよう。

いま、方程式が

……(1)

とすると、この問題は「 A 倍すると B となる数 X は?」という問題と解釈できることになるから

として、簡単に解くことができる。

そこで、さらに

のように与えられている、とすると、この連立方程式は、

同様にして

いま、

ならば、(5),(6)式より

として、

を一意に求めることができる。ここで、

が重要な条件になっていることに注意する。

ところで、上の連立方程式を「行列」の記法で書き表わすと

すると、(8)式は「

」という問題と解釈できるから、

……(9)

となるのではないかと「当たり」が付く。

しかし、ここでも

ということが、絶対的な条件となる。すなわち、

の「或る数値」がゼロであるか、そうでないか、ということが決定因子(determinant)になる。そこで「或る数値」を det

と呼ぶことにすると、ある正方行列

に対して 「或る数値」 det

を対応させることができ、この関数を「行列式」と呼び、det

または

と表記する。

ところで、行列の世界では、掛け算の結果は、一般には、積の順番に依ってしまうから

等しいとは限らない。

したがって、 という記法を使用すると、

によって、 が表わす行列が異なってしまうというような混乱が生じ得る。このような理由で、行列の世界では「分数」の記法は用いずに というように「負ベキ」の指数を用いて、「右から」「左から」を明確にして、「分数」を表わす。

したがって、(8)式から(9)式への変形は、正確には次のようになる。

すると、(7)式の連立一次方程式を解く問題は、「方程式の「係数」である行列 A の逆行列

を求める問題」に取って代わるように見える。

行列式が意味するもの

一般に、n 行 n 列の行列

A に対して, 行列式と呼ばれる数を対応させることができる。

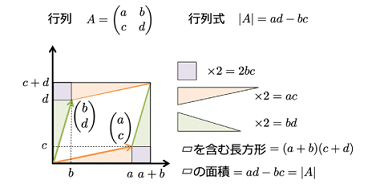

そこで、n=2 2行2列の正方行列

A の場合で考えてみよう。

いま、

は、

そこで、

列ベクトルが並んだものとして考えてみよう。

すると、行列式とは、平面

上の二つのベクトル

に対して、何か数を対応させる関数

である、といえる。それでは、上の方程式(5),(6)式で現れた

が意味するものは何だろうか。 そこで, 逆に,「平面上の二つのベクトルを与えたときに, 自然に定まるような数とは何だろうか」ということを考えてみる。いろんなものがあると思うが、二つのベクトルでできる平行四辺形の面積を考える、というのは、ごく自然な発想であろう。実際に

は面積を表している。

そこで、二つのベクトル(

)でできる平行四辺形の面積を対応させる関数を

と書くことにする。そして、ひとつだけ次のような取り決めを行う。

から定まる平行四辺形の普通の意味での(正の)面積を

というように絶対値を付けて表わした場合、

(1) が反時計回りにに 180度回転するまでに得られる方向にあるとき

(2) が時計回りにに 180度回転するまでに得られる方向にあるとき

例えば、

を

勝手にひとつ固定して、

を長さを保ったまま、

の定める方向から始めて、反時計回りに回転させてゆくときの符号つきの面積

の変化を考えると、最初は正の面積が段々増えてゆき、

と直交する方向を向いたときに面積が最大になり、その後、正の面積は段々減って

と反対の方向に向いたときに面積が 0 となり、その後は、面積が負となり、同様の変化をするというように解釈する。

そこで、このように符号つきで面積を考えたときに

という関数はどのような性質をもつだろうか。

まず、

とすると、ベクトル

でできる平行四辺形の面積

はどのように変化するだろうか。

そのため、

を延長して得られる直線に垂線を下ろして、それらの高さを、それぞれ

とすると、

さらに、

を考えてみた場合、

のときには、

の長さが c 倍されることになるから、平行四辺形は向きを保ったまま、面積が c 倍されることになり

となることが分かる。一方、

のときには、

の長さが |c| 倍されることになるから、平行四辺形は向きを逆にして、面積が |c|倍されることになり

以上から、関数

という変数に関して線形写像になっていることが分かる。全く同様にして、関数

という変数に関しても線形写像になっていることが分かるから、関数

は「

多重線形性」という性質をもつ。

また、一方、関数

を比較した場合、すなわち、関数

を取り替えた場合は、取り決めにより、向きが逆になることになるから、

となることが分かる。すなわち「歪対称性」の性質をもつ。

特に、

これまでの考察では、2 行 2 列の行列

が、勝手にひとつ与えられているとして、これを、

という二つのベクトルが与えられたと解釈して、

という関数がどのような性質をもつのか、ということを考察し、

(イ) 多重線形性

(ロ) 歪対称性

という性質をもつことを確認した。

そこで、(イ),(ロ)という2つの性質だけを認めることで

という関数の形はどこまで定まるのか、ということを見てみよう。

いま、

すなわち、(イ),(ロ)という二つの性質を持つような関数は、

の値を何にするか、という定数倍の不定性を除いて、(12)式のように、その関数の形が決まってしまうことが分かる。

ところで、

を二辺とする平行四辺形は、正の向きを持つ、一辺が 1 の正方形になるから、

したがって、(ハ) 規格化条件が成り立つ。

以上から、(イ),(ロ),(ハ)という三つの性質をもつ関数は、

というように, 唯一通りに関数の形が定まってしまうことが分かる。

これまでの考察で、n=2 のとき、行列式とは「符号つきの面積を対応させる関数」であり、このような関数は (イ),(ロ),(ハ)という三つの性質

(イ) 多重線形性:

(ロ) 歪対称性:

(ハ) 規格化条件:

で一意的に特徴づけられる、ということが分かった。

それでは、n=3 の場合はどうなるであろうか。

いま、3行3列の行列

が与えられているとして A の列ベクトルを

そこで、n=2 の場合と同様に、(イ)の「多重線形性」だけを用いて、

を書き換えてみると、

という 27個の項に分解される。

そこで、(ロ)の「歪対称性」という性質を用いると、

のように、同じベクトルが重複して現われるような項は 0 になってしまうから、ベクトルが単独で現れる 6個の項だけが残り、

となることが分かる。

さらに、勝手な二つのベクトルを入れ替えると (−1) 倍されるという (ロ) の性質を用いると、

したがって、最終的には、

という形に書き直すことができる。すなわち、n=2 の場合と同様に、(イ),(ロ)という二つの性質を持つような関数は「

の値を何にするか」という定数倍の不定性を除いて、その関数の形が決まってしまうことが分かる。

そこでさらに、(ハ)というう規格化条件

が成り立っているから

というように、唯一通りに関数の形が定まってしまうことが分かる。

ここまでくると、一般に、n 行 n 列の行列の場合にどうなりそうかということが予想がつく。

いま、行列 A の

と表わすことにすると、行列 A の列ベクトル、

と、書き表わすことができる。

さらに、

を用いると、

と分解して書き表わすことができる。

そこで、これを用いて、

を考えると、

したがって、それぞれが 1 から n までとるから、、

個の項の和の形に書き直すことができる。

ところで、(ロ)の歪対称性の性質から同じベクトルがあると、

となるから、n 個ある

はそれぞれ1回だけ顔を出すことになる。すなわち、異なる n 個の中から1個だけ取り出す「並び替え問題」に帰着する。すると

を入れ替えたような形をした n! 個の項だけが残ることになる。

さらに、(ロ)のベクトルを入れ替えると(-1)倍される、という性質を用いると、並び替えた回数を t とすると

倍されることになる。そこで、

という順番に並び替えたときに現われる符号を

とすると

と、表わすことができる。したがって、(14)式は最終的には

さらに、(ハ)の規格化条件を用いると、結局、

というように完全に値が定まってしまうことが分かる。

さて、ここまで考察を進めた後で、思考の順序を逆転させて、こうした考察をすべて背景に押しやってしまい、逆に、(14) 式のような表示を行列式の定義として採用することで、

「 (14) 式により定義された行列式という関数が, (イ), (ロ), (ハ) という三つの性質を持つと

いうことを証明する」という形で議論することもできる。 むしろ、このように議論した方が,「体積」とか「向き」とかいう概念を持ち出さずに,「論理的にすっきりした形で議

論できる」という理由から、普通、線型代数学の教科書には, そのような書き方がされている。

そこで、行列式をきちんと定義するために,「置換」や「置換の符号」といった余り馴染みのない概念が最初に議論されていたり, 行列式に関する様々な性質

が次から次へと述べられていたりするために,「行列式は何をやっているのか良く分からない」という印象が先立つことになる。